太陽光による「光老化」は、

加齢よりも皮膚の老化を早める

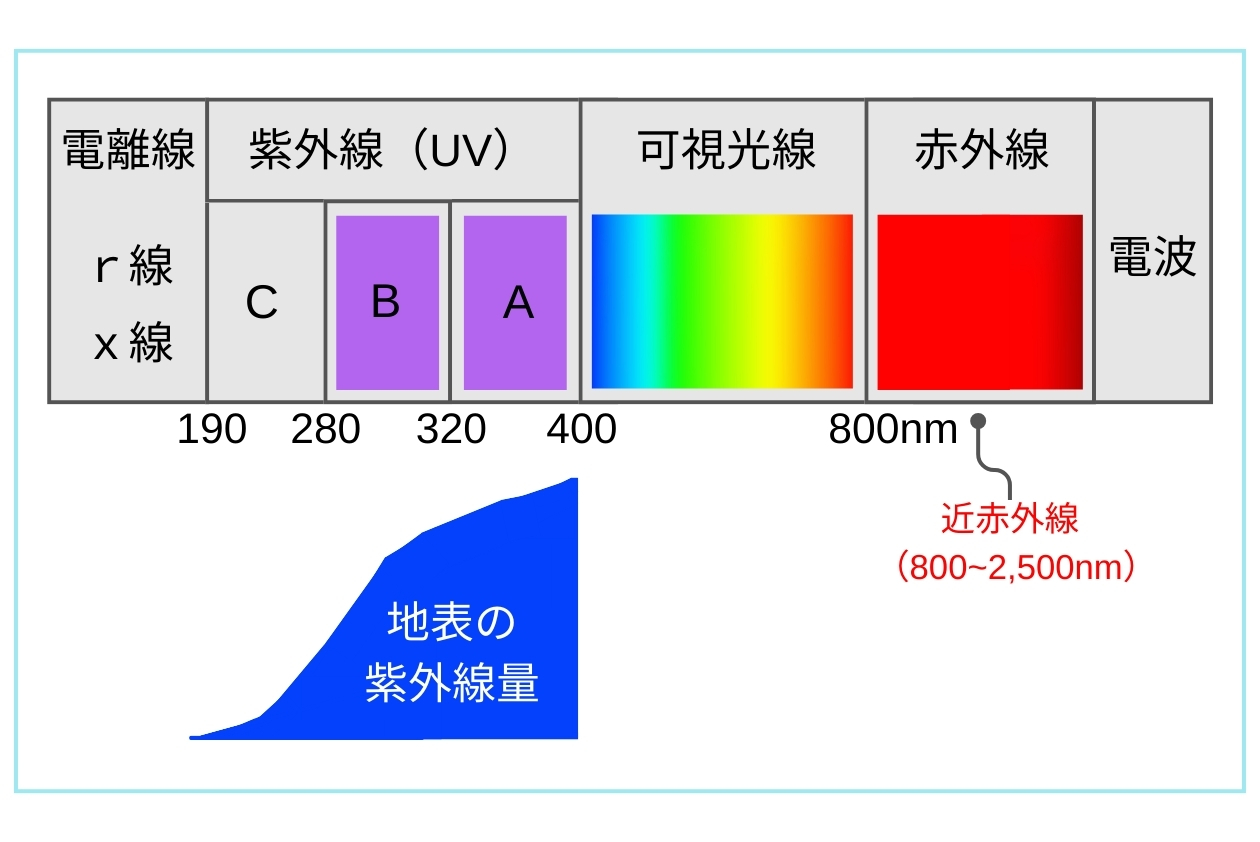

太陽の光には、図のように紫外線(U V)、可視光線、赤外線とがあります。生物に大きな影響を与えるのは紫外線であり、波長の長い順に「U V A」「U V B」「U V C」に分類されます。

波長が短い光ほど強い傷害を与えるため、U V Cは殺菌灯などに用いられます。U V Cは地球を取り巻いているオゾン層によって吸収され、地上には届きません。

中波長の紫外線であるU V Bは、少量しか地上に届かないのですが、表皮のメラニン色素を増やして、シミやソバカスの原因をつくります。

大量に地上に降り注ぐのは、最も波長が長いU V Aです。しかも、波長が長いほど皮膚の深いところまで入り込む性質があるのです。

U V Aと可視光線の一部である近赤外線は真皮にまで到達し、皮膚の張りや弾力の維持に必要な「コラーゲン」や「エラスチン」を変性させるため、長い期間にわたって浴び続けると、シワやたるみが生じます。

このような太陽光による皮膚の変化は

「光老化」と呼ばれるようになり、加齢による生理的な老化よりも皮膚の老化を早める要因として、注視されるようになりました。

それだけではなく、紫外線が原因で起きる皮膚がんである「日光角化症」や、目から紫外線を浴びることによる「角膜炎」や「翼状片」、「白内障」などの危険性も指摘されるようになりました。