江戸時代には、メイク本も出版されていました。なかでも、京都で流行している化粧術や風俗、髪型、立ち居振る舞いなどを、絵入りで詳しく解説した『都風俗化粧伝(みやこふうぞくけわいでん)』は、女性たちのおしゃれのバイブルとして愛読され、ロングセラーとなりました。

江戸後期の文化10年(1813)に出版されてから明治時代に入ってからも版を重ね、大正12年(1923年)に関東大震災で版木が失われるまで、実に100年以上も売れ続けたというから驚きです。

もちろん、江戸時代の“美人顔”の基準は今とは少し違いますが、お肌の美白法やアイメイクのラインの引き方など、江戸娘たちのニーズは、現代の私たちとほぼ同じだったことがわかります。

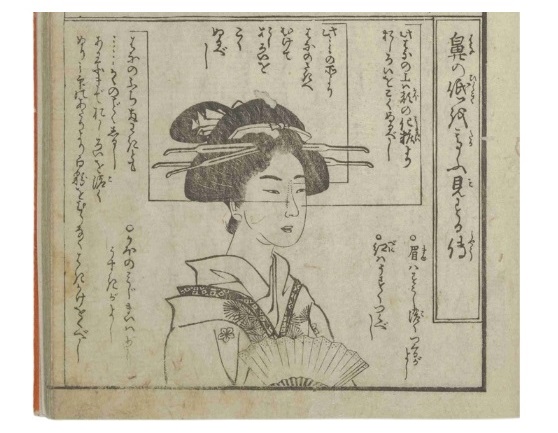

当時の美意識に照らすと、低い鼻、垂れ目、吊り目、大きすぎる目、厚い唇、丸顔などが、江戸娘たちには修正したいコンプレックスになっていたのです。

佐山半七丸/著、速水春暁斉/画『都風俗化粧伝』東京都立中央図書館所蔵(P22)

『都風俗化粧伝』には、低い鼻を高く見せるためのハイライトの入れ方まで図解されています。

「鼻は顔のセンターにあって目立つので、鼻筋が通っていたほうがよい」としたうえで、 「鼻には顔全体よりも白粉を濃い目につける」、「鼻筋の両脇は白粉を濃く」、「眉は少し濃く」、「紅は薄く」など、細かくテクニックが解説されています。

ところで、この『都風俗化粧伝』では、メイク法だけでなく、スキンケアや全身の身だしなみ、歩き方や目線をどこに向けるとよいかなどの立ち居振る舞いについても解説されています。さらに、「顔だけ化粧しても、手がガサガサではダメ」と諭し、ハンドケアについても言及されています。

美を追求することは、時代を超えて私たちのテーマであり、喜びでもありますが、うわべだけを取り繕うのではなく、体の内側からの健康美が基本。健やかで清潔な美しさがあってこそ、メイクも映えるということですね。